Отрочество и юность как ключевые моменты в выборе человеком своей профессии

Первый этап - это период осмысления профессиональной идентичности, когда на основе вхождения в новую социальную и профессиональную среду внешняя идентичность переходит во внутренне принятую, осознанную, эмоционально окрашенную характеристику. Это нестабильный этап, связанный с адаптацией к новой социальной роли учащегося. Суть его заключается в становлении идентификации и предвосхищении будущей профессиональной идентичности. Этот этап можно назвать адаптационным.

Второй этап — это период, когда на основе осознания требований новой социально-профессиональной роли и собственных способностей и возможностей происходит осознание достижений, которые сделаны благодаря собственным усилиям. В этот период конструктивные схемы саморазвития находятся в достаточно стабильном состоянии, поскольку учащийся начинает получать удовлетворение от восприятия себя как субъекта будущей профессиональной деятельности ("Я-будущий специалист"). Этот этап можно назвать стабилизационным.

Третий этап – период, когда на основе осознания спектра ролей, усвоенных в ходе профессионализации, происходит формирование новых целей и перспектив. Это второй нестабильный период, суть которого заключается в переосмыслении и уточнении различных вариантов профессионально-творческого саморазвития, трудоустройства и построения профессиональной карьеры ("Я-и моя профессия и карьера"). Этот период условно можно назвать уточняющим.

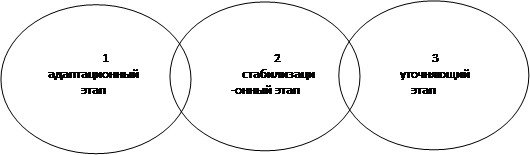

По данным исследований этапы формирования у учащихся профессиональной идентичности графически можно представить следующим образом.

Как видно из рисунка, этапы формирования у учащихся профессиональной идентичности не существуют изолированно, они тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Процесс формирования у учащихся профессиональной идентичности является противоречивым.

На основе исследований В.И. Андреева, С.И. Архангельского, А.А. Баталова, Е.П. Бочаровой, Е.И. Горячевой, В.В. Давыдова, В.А. Канн-Калика, Б.Б. Косова, И.Ф. Исаева, Л.Н. Макаровой, Л.С. Подымовой и В.А. Сластенина и других ученых можно выделить две группы противоречий в формировании социально-профессиональной идентичности специалистов .

Рис. 1.2 – Этапы процесса формирования у учащихся профессиональной идентичности

Социально-педагогические противоречия отражают несоответствия "между социальными процессами, с одной стороны, и функционированием, развитием педагогической системы, которая является частью социальной подсистемы, с другой". Это проявляется как в известном отставании педагогической системы от развивающегося общества, так и в недооценке социокультурной роли образования, что особенно тревожит в современных условиях. Эти противоречия выражают, с одной стороны, общественные ожидания и представления о целостном облике специалиста-профессионала, его социальном статусе, нравственных качествах, уровне профессиональной подготовки, интеллигентности и т.п.; с другой стороны - реальные возможности педагогической системы обеспечивать необходимое качество образования в условиях общего кризиса.

Вторую группу противоречий можно назвать организационно-педагогическими. Они возникают в самой образовательной системе, в процессе организации учебно-профессиональной деятельности учащихся. В теории и практике осуществляется перенос акцента с обучающей деятельности преподавателя на познавательную деятельность учащегося. Отсюда требование активизации учебной работы учащихся, научить их учиться, реализовать принцип активности в профессиональном самоопределении.

Статьи по теме:

Технология формирования спортивной культуры

у учащихся 4-х классов на уроках физической культуры

Существует множество интересных определений сущности педагогических технологий - термина, ставшего довольно популярным в последнее десятилетие. Технология - это совокупность приемов, применяемых в ка ...

Развитие мышления ребенка

В преддошкольном возрасте (до трех лет включительно) мышление в основном наглядно-действенное. В возрасте четырех – семи лет возникает наглядно-образное мышление в простейшей форме преимущественно у ...

Организация и методика проведения обследования состояния зрительной памяти и

письменной речи младших школьников

В соответствии с целью и задачами исследования был разработан план опытно-экспериментальной работы, который включал три этапа. Целью констатирующего этапа являлось изучение специфических ошибок письм ...

Навигация

- Главная

- Тенденции современной педагогики

- Спортивно-педагогическая деятельность

- Социализация подростка

- Стандартизация в системе образования

- Связь педагогики с другими науками

- Профессиональное обучение

- Статьи о педагогике