Диагностика профессионально значимых качеств личности, профессиональных склонностей и профессиональной направленности у учащихся старших классов школы 1356 г. Москва

Различий в уровне смыслообразующей активности не выявлено как между юношами и девушками (р=0,362), так и между учащимися 10 и 11 классов (р=0,589). Единственное выявленное различие отмечается в уровне локуса контроля-Я у учащихся различных типов образовательных учреждений. В лингволицее чаще, чем в школе-ФЭП или общеобразовательной школе таршеклассники оценивали себя как обладающими способностями и верой в свои силы контролировать события собственной жизни. Данный показатель методики СЖО в целом можно сопоставить с представлением о самоэффективности (А.Бандура). Это подтверждает данные Ж.А.Балакшиной о большей уверенности в себе и своих силах, формирующейся при гуманитарной направленности обучения. Кроме того, возможно, именно интенсивное развитие вербальных способностей, овладение речевым самоконтролем способствует повышению уровня уверенности в контролируемость событий своей жизни.

Изучение личностных и психодинамических регуляторных свойств показало, что наши респонденты характеризуются как спокойные, молчаливые, серьёзные, переменчивые в настроении, импульсивные, активные в установлении контактов, естественные в поведении, уверенные в себе, энергичные, целеустремлённые. Также у них отмечаются высокие показатели по шкалам "коммуникативная эргичность", "коммуникативная скорость", "общая активность". Учителя оценивают современных старшеклассников как очень целеустремлённых, хорошо умеющих управлять своим поведением в стрессовой ситуации, но недостаточно хорошо управляющих своими эмоциями в деятельности, самостоятельных, активных, конфликтных, но стремящихся соблюдать социальные нормы и правила.

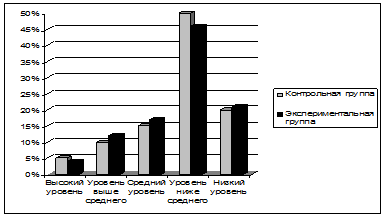

На рис. 2.1 приведены результаты исходного уровня развития профильной направленности личности учащихся 9-х классов.

Рис. 2.1 – Исходный уровень развития профильной направленности личности учеников контрольной и экспериментальной групп

Таким образом, мы видим, что по результатам констатирующего эксперимента различия между контрольной и экспериментальной группой несущественны, в обеих группах преобладает уровень профильной направленности личности ниже среднего.

Результаты констатирующего эксперимента

Корреляционный анализ, проведённый для разноуровневых регуляторных свойств показал наличие тесных взаимосвязей между различными уровнями саморегуляции. Можно отметить, что особенности саморегуляции не связаны с какой-либо одной группой личностных свойств (коммуникативных, эмоциональных, волевых, интеллектуальных, мотивационных). Система осознанной саморегуляции представляет собой результат интеграции личностных свойств. Достаточно ограниченное количество личностных свойств связано с собственно структурными компонентами системы осознанной саморегуляции. Тогда как личностные свойства в свою очередь опосредованы более широким набором динамических особенностей.

Этот факт может свидетельствовать в пользу положения о том, что система осознанной саморегуляции находится на этапе высокой сформированности, но она ещё не включена в целостную структуру субъектности человека. А с другой стороны, данная картина подчёркивает более высокий статус данных свойств в системе целостной саморегуляции.

Для определения ведущих свойств в структуре регуляторных свойств старшеклассников нами был проведён факторный анализ, в результате которого выделилось четыре фактора, объясняющих в общей сумме 47,335% суммарной дисперсии.

Первый фактор с долей объяснимой дисперсии 20,811% составили в первую очередь психодинамические и личностные коммуникативные свойства – коммуникативная активность, эргичность, пластичность, скорость, экстраверсия, активность в установлении контактов, откровенность, открытость, экспрессивность и жизнерадостность. Меньший вес в данном факторе имеют гибкость саморегуляции, интеллектуальная пластичность и скорость, зависимость от влияния группы и уровень притязаний. Этот фактор назван адаптивно гибкой коммуникативной саморегуляцией. Его можно считать основой саморегуляции в раннем юношеском возрасте.

Второй фактор (11,058% объяснимой дисперсии) составили эмоциональные свойства: эмоциональность в различных сферах (коммуникативной, психомоторной, интеллектуальной), эмоциональная чувствительность и напряжённость, тревожность, неуверенность в себе, а также ригидность. С отрицательным знаком в этом факторе присутствуют следующие свойства: интеллектуальная скорость, общая адаптивность, активность в общении, контроль эмоциональных реакций, моделирование. Этот фактор был назван неадаптивной эмоциональной регуляцией. Таким образом, первый и второй факторы ортогональны друг другу.

Статьи по теме:

Идея народности воспитания - центральная идея педагогической теории

В педагогической системе великого русского педагога Ушинского К.Д. ведущее место занимает его учение о цели, принципах и сущности воспитания. Важнейшим звеном нравственного совершенствования личности ...

Фронтальная контролирующая беседа

Фронтальная контролирующая беседа, как правило, кратковременна. Вопросы, как и во всякой другой беседе, требуют краткого ответа, поэтому за один такой ответ ученику ставить оценку нельзя. Нужно заран ...

Понятие зрительной памяти и ее развитие в младшем школьном

возрасте

Память — основа психической деятельности. Память является процессом, обеспечивающим построение всестороннего образа мира, связывающим разрозненные впечатления в целостную картину. Память — это процес ...

Навигация

- Главная

- Тенденции современной педагогики

- Спортивно-педагогическая деятельность

- Социализация подростка

- Стандартизация в системе образования

- Связь педагогики с другими науками

- Профессиональное обучение

- Статьи о педагогике